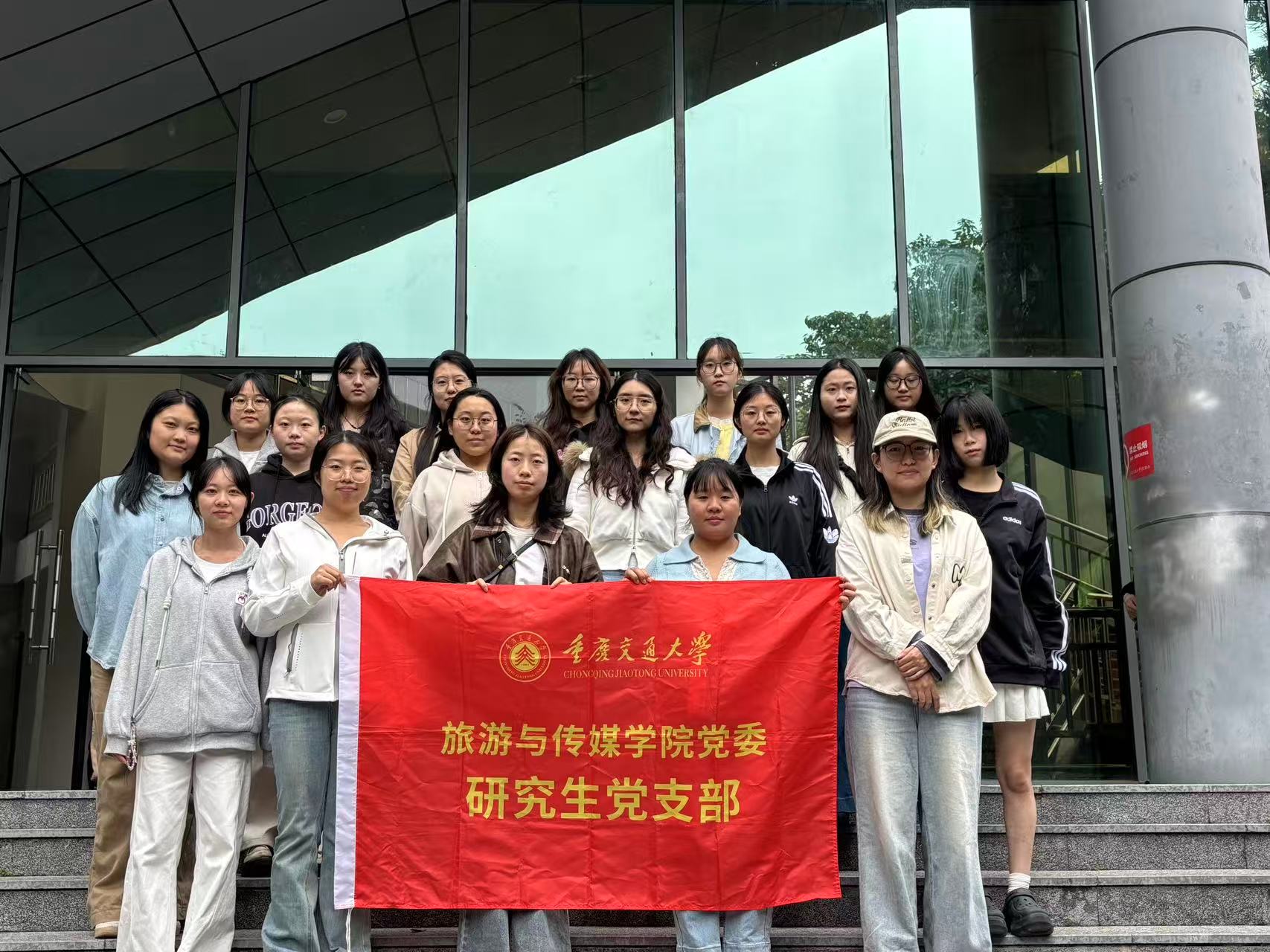

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承红色基因,缅怀革命先烈,进一步增强党员的党性修养和使命担当。10月24日下午,旅游与传媒学院研究生党支部组织全体党员开展“红色光影映初心 旅传青年担使命”主题党日活动。通过集体观看抗联题材影片《生还》,重温那段艰苦卓绝的峥嵘岁月,让全体党员在光影中感悟抗联精神,接受深刻的思想洗礼和精神感召。

随着影片的放映,银幕上抗联战士们的身影逐渐清晰。冰天雪地中,他们缺衣少食,却始终怀揣着对祖国的赤诚和对胜利的渴望;枪林弹雨中,他们浴血奋战,用生命诠释着“宁为玉碎,不为瓦全”的民族气节。当看到战士们在极端困境下相互扶持、坚守信仰,哪怕只剩最后一人也绝不投降的场景时,现场许多党员眼含热泪,深深被抗联英雄们的顽强意志和牺牲精神所震撼。影片中,“为了后人能过上好日子,我们牺牲值得”的台词,更是直击人心,让全体党员深刻体会到今日幸福生活的来之不易,也更加懂得了作为一名共产党员所肩负的责任与使命。

心得交流

袁雨露:看完《生还》,那句“每一次见面都可能是最后一面”让我很是触动。通过小战士李童的眼睛,我看到了抗联部队在绝境中的牺牲与守护。那些哥哥姐姐把生的希望留给更小的战友,每一次寻常道别,都可能成永别。我们这代人习惯了“下次再见”,很难想象他们“不知能否再见”的沉重。作为学生党员,这次观影是一次深刻的洗礼。我要记住的不仅是历史,更是那份重于生命的信仰与担当。眼前的和平,正是他们用青春和生命换来的,我们当倍加珍惜。

兰亚欣:今天党支部组织我们看了《生还》。抗联战士的脚步是在这样的酷寒里,踩出了比诗句更沉的重量。他们是将“生”字掰碎了,分与稚子的仁心,他们连惜命都顾不上,却偏要把命的余温,焐热一个少年的掌心。我忽然懂了“风骨”二字的具象:不是书帛里的辞章,是冰碴嵌进衣领时,仍肯把棉絮撕给同伴的温柔;是明知此去无归,仍转身向敌的孤勇。这些人未曾留名青史,可他们把“人”字,写在了寒原血土之上,一笔一画,都是活着的重量。散场后走在暖光里,竟觉周身的烟火气都带了余震:我们惯常的“寻常朝暮”,原是他们以“永别”为墨,写就的“生还”注脚。原来所谓“传承”,从不是空泛的句读,是此刻我捧着热饮,能念起寒夜里,有人曾把生的热望,托给了素昧平生的少年。

李渔:电影《生还》中最戳人的一幕,就是战士们围着篝火唱歌,让我听了久久无法平静。歌词是:“日寇霸占了我们的土地,欺我太凶,走狗出卖了我们的国家,国耻难容,不怕敌人武力强,怕死无用无用。”那些义无反顾冲在前面,在敌军那撕开口子,掩护战友转移而牺牲的抗联战士,他们并不是历史书上简单的几个字,而是一个个有血有肉,活生生的人。正是有这些不畏生死、一心保家卫国的先烈,才有现在的和平,我们才有现在的安稳生活,永远铭记 ,致敬英烈!

母开钰:《生还》电影将东北抗联那段艰苦卓绝的历史真切地推到我们眼前,跟随李童的视角穿越茫茫白桦林和皑皑雪原,见证抗联部队后期实施战略转移的全过程,在零下四十度的极寒中仿佛触摸到那段曾经的历史,感受到抗联战士胸膛中那团永不熄灭的火焰。在装备悬殊、补给断绝的绝境中,抗联战士们以超越生命极限的意志顽强抗争,在突围中的每一个牺牲、每一次反击、最终的生还,都是用热血书写了忠诚的誓言。作为一名共产党员,这段历史让我深受教育和震撼,我们不仅要传承抗联战士不畏强敌、敢于斗争、甘于牺牲的伟大精神,更要将这种精神实质融入实际工作中,以高度的责任感和使命感,在新时代的征程上攻坚克难,用实际行动捍卫来之不易的和平与繁荣。